2006-05-24 Wed

* OS-CON の入手:[electron][AX6SP Pro-U]

ヤフオクのマザーボードで補修用に出ているモノのラインナップに入っていた。

SANYO SEPC 1500uF/6.3V なのでばっちり。HZ 1000uF/6.3 も出ていて丁度良い。

2006-05-21 Sun

* 入力側コンデンサ再考:[AX6SP Pro-U]

日ケミの個体電解コンデンサ PSC 1500uF/6.3V にしてしまおうかな? (@340 ... orz)

こうたやめた音頭

2006-05-21 Sun

* 現状では 110MHz が常用限界:[AX6SP Pro-U]

Cin 個数を求める式で

Nichicon "HN" 2200uF/6.3V 許容リプル2.9A, 推定Io=24A, Vcore=1.75, Vin=5.1V

としたとき、Cin=4個 となった。

コンデンサの値は最悪値だろうから、Tualatin FSB@110MHz 辺りから不安定になり始めることが判った。

河童辺りでも高FSB では不安定になったんではないだろうか?

個体電解コンデンサ PSC 1500uF リプル5500mAくらいを奢れれば良いのだけれど、

ハイサイドの FET が定格:48A だから無駄だろう。

2006-05-20 Sat

* AX3SP Pro-U 使用開始:[AX6SP Pro-U]

初旬には無事に着いていた。

お約束のキャパシター交換。

1000uF 全てがきれいに液洩れしている。

前オーナーさん火事にならなくて良かったですよ。

2200uF なんかも買っておいた Nichicon HV と AX6BC から HN を降ろして、即交換。

とりあえず使ってみると定格では OK。

AX6BC pro2 黒板 で常用していた 124MHz が何をやっても不安定。

Web 上でも評判が良くないようだけれどもそれでは面白くないし AX6BC のあとだけにちょっと期待してみる。

基本設計は河童時代を引きずりつつも、高ポテンシャルで有名(だったらしい)な GA-6OXET 系統よりも日本国内の発売が 2ヶ月も遅いのだからボトルネックさえどうにかすれば...

1.0G だけれども OC データベースサイトのリストにも GA-6OXET 系とタメを張るくらいのエントリもあったし。

2006-05-20 Sat

* ボトルネックを探る:[AX6SP Pro-U]

その課程ではじめて各部の実電圧等をテスタで当たった。

300W 電源に変えると挙動が変わった。メモリが怪しいぞ。

250W より 0.14V ほど +3.3 ラインが低かった。

メモリ電圧を生成(供給?)するFETを噛ましてあるので電源内 +3.3V 出力端子電圧より 0.09V 程低くなっていてかなりの足かせとなっていることは判った。

そんで、電源の +3.3V の sense に 502 可変抵抗を噛ました。3.40V までしか上がらない。

内部の 202 可変抵抗をいじると、20pin コネクタ部で 3.48V まで上がった。

3.70V 位は欲しいので 202 を 502 に変えれば OKだろうか?

とりあえず組んでしまったので後日。

この状態で、DIMM Slot 前段にある LD1117 の Vout は、3.39V となった。

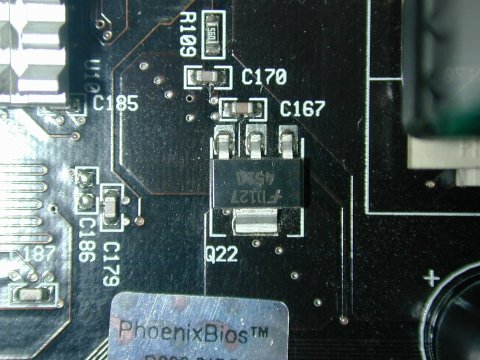

(Apr.21.2006: LD1117 ではなく、F(ロゴ)D127 という PNP ダーリントントランジスタのようで、ベースが GND に落としてある)

2006-05-20 Sat

* Vcore 生成回路 は?:[AX6SP Pro-U]

「スイッチング回路ってどうなってんの?」くらいしか知識がない?

自分の中で定番となった lyuka サンの記事とか、TigerMP という MB の改善記事とかを参考にしつつ大体のことが判った(基本原理はサッパリだけど)。

とりあえず、 Scket370 の横にある FAN5056M85 のデータシートを読んでみるとどうも入力段のコンデンサ選定まずいようだ。

2006-05-20 Sat

* 必要なコンデンサ数:[AX6SP Pro-U]

とりあえず、消費電流を 30A (公表値 22A) と仮定して同データシートの P13 にある式を適当に計算。

すると HN 2200uF ではなく三栄電波でも扱っている Nichicon 超低インピーダンスグレードの HZ 3300uF/6.3V (HN から販売フェイスを変更した様)辺りでないと Tualatin OC の大電流要求を満たしつつ実装個数をそのままにすることが出来ないことが判った。

ちなみに 1ヶ\210 ですが、普通の電解コンデンサが \50 位で買えてしまうから凄さが判らない自分はちょっと高い気がしてしまうのがかなしい。

ちょっと調べてみると GA-6OXET などの容量はこのあたりみたいだ。

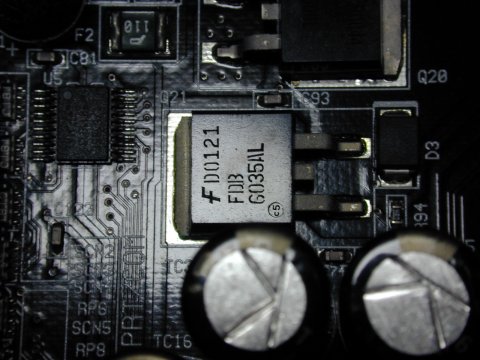

実際はもっとキツイだろうし、Hi 側の FDB6035AL の絶対定格ギリギリの電流になりそう。

それに Low 側 の方が FDB7030BL というさらに定格が上のモノが使われているのも何故だか判っていない :-(

そういうものらしいのだけれどそれを説明しているところはあるだろうか? 探してみよっと。

(追記:)

データシートでは FDB6030 とほんの少し違うだけのもの

ここで 2200uF の個数を 200% に増やそうにもスペースが無いし、「ヘタな増量はやらない方がまし」になることも判って来た。

出力段はそのままでも良さそう(MLCC は変動の振舞いをおかしくするようなので出力段に移そうっと)。

last update: 2006-05-24 07:02